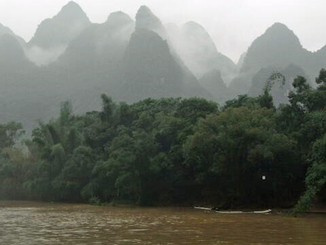

中国ひとり歩記(あるき)

中国での交通手段・交通事情

中国の交通手段と、それらの最近の事情について概観してみたい。

Copyright © Kosetsusha, Inc. All Rights Reserved. No reproduction or republication without written permission.