「中華料理」と「中国料理」は同じですか?

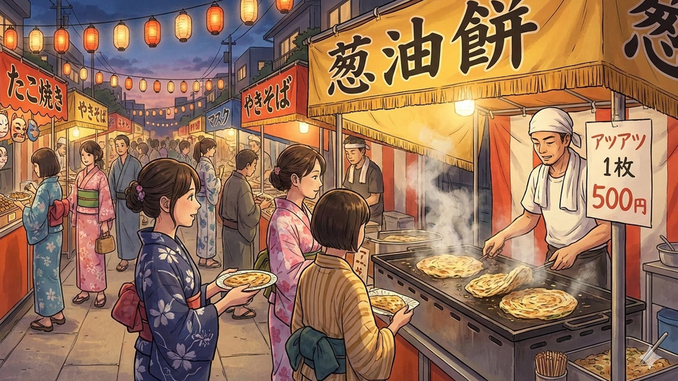

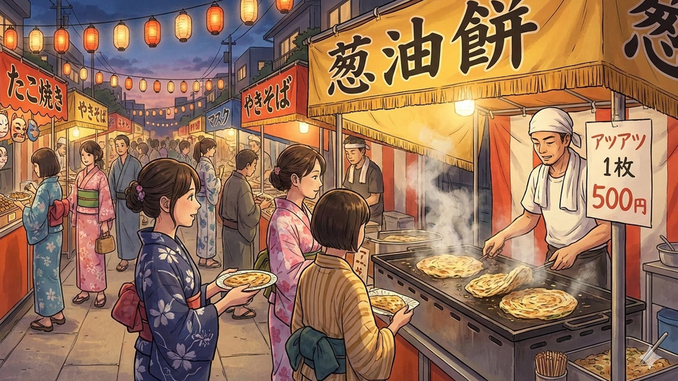

土地・時・文化を超える葱油餅

中国料理の粉ものといえば、餃子、包子(肉まん、野菜まん、小籠包など)などがおなじみで、これらはいまや日本のどこでも食べられる定番の顔ぶれです。けれど、不思議なことに、私の大好物でもある葱油餅(ツォンヨウビン)は、これまであまり見かけませんでした。

Copyright © Kosetsusha, Inc. All Rights Reserved. No reproduction or republication without written permission.