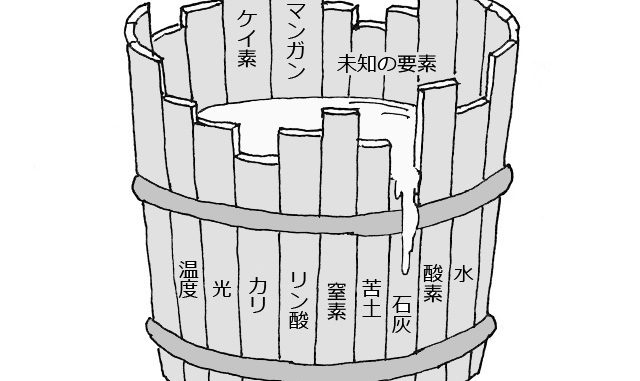

土を知る、土を使う

作物の栄養(5)リービッヒの誤り

無機栄養説を唱えてテーアと対立したリービッヒは、一方で窒素不要論を唱えて英国のローズと激論を闘わせます。結局これはリービッヒの誤りだったわけですが、これが激論になるほど、この時期に窒素は注目されたというわけです。

Copyright © Kosetsusha, Inc. All Rights Reserved. No reproduction or republication without written permission.