終戦の日。今年は太平洋戦争の終戦から80年の節目にあたり、戦争をテーマにした劇映画やドキュメンタリーが数多く公開されている。今回はその中から、井上ひさし原案の「木の上の軍隊」を取り上げる。

本作は、太平洋戦争末期の沖縄・伊江島で沖縄戦を戦った二人の日本兵が、終戦を知らぬままガジュマルの木の上で2年にわたり生き延びた実話をもとにしている。孤立無援の状況下で、二人の日本兵は一体何を食べて生き延びたのだろうか。

※注意!! 以下はネタバレを含んでいます。

六日戦争の後

伊江島は、沖縄本島本部半島から西方約5kmの海上に浮かぶ、面積約23km2の島。平坦な地形で、太平洋戦争後期には日本軍により飛行場が建設され、島は“不沈空母”の役割を担わされた。1944年10月から米軍による空襲が次第に激しくなると、日本軍は飛行場が米軍に利用されることを恐れて飛行場を破壊。1945年4月16日、米軍が島に上陸すると、6日間にわたって島民を巻き込んだ攻防戦が繰り広げられた。この六日戦争で、島民の全人口約3,600名のうち約1,500名が犠牲になった。

その激戦の中で出会うのが、本作の主人公である宮崎から派兵された陸軍少尉・山下一雄(堤真一)と、沖縄出身の新兵・

山下と安慶名は、銃撃戦の中で一緒になり、敵に追い詰められて森の中に逃げ込み、大きなガジュマルの木の上に登って身を隠す。太い枝に葉が生い茂ったガジュマルの木は、隠れるのにはうってつけだったが、木の下では米軍による掃討が続いており、身動きがとれない。味方とは連絡もとれず、山下は援軍が来るまでの間、木の上で待機することに決める。

米軍は掃討を終えると、捕虜と島民を慶良間諸島に移送し、伊江島に駐留した。このとき、ガジュマルの木の上の山下と安慶名は戦闘終了後の流れから取り残される。そして、その後の終戦も知らずに潜伏を続けることになるのである。

木の上の空腹

木の上に登ってから山下はまず、二人が持っている缶詰や乾パンなどの食料、水筒の水などをすべて集め、半分に分けてこう言う。

「これが、俺たちの生命線だ」

水は一日五口、乾パンは一日ひとつ、これが山下が決めたルールだった。水は雨水を空いた水筒や空き缶に溜めてしのいだが、食料はどうにもならない。安慶名が思わずつぶやく。

「あぁ〜……セミがいりゃあなぁ……」

安慶名は、戦死した幼馴染の与那嶺(津波竜斗)と子供の頃に羽根をむしったセミを火に炙って食べた思い出を語る。セミはエビのような味がしたという。与那嶺とのそんな思い出のいくつかをとりとめもなく語る安慶名だが、話が下手。それに困惑する山下の様子は、極限状況下でのコミカルなシーンになっている。

ちなみに中国や東南アジアの一部では、セミを食べる習慣があるという。

山下と安慶名が木に登ってから約半月後、敵の攻撃と思われる銃声がぴたりと止んだ。ただし昼は敵の飛行機が上空を飛んでいるため、二人は夜間限定で木を下りて食料や武器を探しに出る。山下が池を見つけて水の問題は解決するが、食料はオオタニワタリなど、食べられる野草しか見つからなかった。

山下は手暦(指を使って日付や曜日を数える)で日曜日の昼には飛行機が飛ばないことをつきとめ、安慶名と日中の食料探索に出る。地元民の安慶名は、カエル、バッタ、甲虫の幼虫、桑の実など、食べられそうなものを要領よく見つけてくるが、山下が見つけてきたのはソテツの実。そのまま食べると中毒を起こす代物だ。

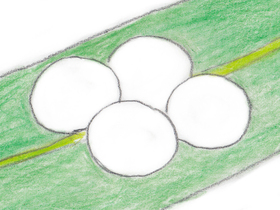

しかし、安慶名はソテツの実の食べ方を知っていた。表皮をつぶして中の白い実だけを取り出し、水に二週間さらして毒を抜くと食べられるようになり、同じ要領でソテツの幹の芯の部分も食べられるという。二人はソテツを天日干しにして何度も水を替えてさらし、細かく砕いて粉状にし、水を混ぜてこねる。究極の非常食、ソテツ団子の完成である(※)。

※専門家や経験者の指導なしにまねしないでください。

壊れていく心

二週間をかけて完成した純白の団子は、見た目はよいもののおいしくはなかった。しかし、缶詰や乾パンは食べ尽くしてしまい、ソテツ団子とオオタニワタリ、わずかな小動物や昆虫で餓えをしのぐしかない。栄養が足りてないのは明らかで、安慶名は傷口にわいた蛆虫まで食らうまでに(安慶名役の山田裕貴は、このシーンで実際に蛆虫を食べたという)。

そんなとき、山下が隣の木にある鳥の巣に卵を見つける。登って取ろうとするが、運悪く、猛毒を持つハブに遭遇。山下は木から落下するが、何かがクッションになって助かった。クッションになったのは、米軍の落下傘。落下傘は紐で木箱につながっており、木箱の中には缶詰が10個以上入っていた。安慶名は歓喜するが、山下が言う。

「貴様……敵の飯を食うのか。(中略)その缶詰を作った奴らは、この島をこんなにして、大勢ぶっ殺した畜生だぞ。憎くないのか」

安慶名は、か細い声でつぶやく。

「憎いです……でも……こいつらと……こいつらの食い物は別だと……思うんです」

山下が侮蔑の眼差しを向けながら言う。

「非国民です! ……と言いながら食え」

軍国教育を受けたヤマトンチュ(本土の人)の士官である山下と、ウチナンチュ(沖縄の人)の新兵である安慶名の考え方の違いが明らかになるシーンである。思想の強さが飢餓をも超越する恐ろしさを感じた。

米軍の缶詰を食べた安慶名が元気を取り戻す一方、缶詰を食べるのを拒んでソテツ団子とオオタニワタリだけの山下は、日に日に痩せこけていく。衰弱しきった山下に、安慶名は味方の兵の死体から回収したとだまして、米軍の缶詰を山下に食わせる。後になってそれを知った山下は、寝ている安慶名を拳銃で撃ち殺そうとするが……。

この先はネタバレになるので書かないが、この後発見した“宝の山”のおかげで二人は飢餓から解放され、二年近く“孤独な戦争”を続けられるのである。そして二人にとっての“終戦”も、“宝の山”がきっかけであった。

後半の見どころとしては、堅物の軍人だった山下のタガが外れていく醜悪さと、故郷を蹂躙された悲しみと憎しみから幻覚を見るようになる安慶名。戦争の中で壊れていく二人の心の変化が挙げられる。

“言葉の魔術師”の遺志

本作の原案は、“言葉の魔術師”と呼ばれた井上ひさしが晩年に構想していた、「広島」「長崎」「沖縄」をテーマとした戯曲「戦後“命”の三部作」の一つ。このうち、広島を扱った舞台「父と暮らせば」は、井上ひさしの戯曲専門の劇団こまつ座が1994年に初演。

この映画の元となる沖縄を扱った舞台「木の上の軍隊」は2013年に初演。井上は2010年に没したが、その晩年に残したメモを、井上の娘でこまつ座社長の井上麻矢が、劇作家の蓬莱竜太と演出家の栗山民也に託して実現した。

長崎を扱った舞台「母と暮らせば」は2018年に初演された。

「木の上の軍隊」の映画化は、沖縄を拠点に数々の映画製作や録音を手がける横澤匡広が企画・プロデューサー、井上麻矢は共同プロデューサーを務め、舞台で上官を演じた山西惇が重要な役で出演し、再演で新兵を演じた松下洸平がナレーターを務めている。

監督・脚本には、横澤が沖縄出身の平一紘を抜擢。撮影、照明、録音、美術、制作なども沖縄のスタッフが多い。ロケも伊江島をはじめ、すべて沖縄県で行われた。主舞台となるガジュマルの木は、伊江島のミースィ公園に移植したガジュマルの木にもう一本植樹し根付かせたものだという。なお、本作のモデルとなった実話のガジュマルの木は、ミースィ公園の近くに現存している。

なお、「父と暮らせば」は、2004年に黒木和雄監督によって映画化されている。そして、2015年には山田洋次監督が「母と暮らせば」を映画化。2018年のこまつ座の舞台で、山田は監修を務めた。

- こまつ座

- https://www.komatsuza.co.jp/

- 舞台「木の上の軍隊」

- https://x.com/kino_ue

- 父と暮らせば(戯曲)

- Amazonサイトへ→

- 父と暮らせば(映画)

- Amazonサイトへ→

- 母と暮らせば(映画)

- Amazonサイトへ→

- 母と暮らせば(戯曲)

- Amazonサイトへ→

【木の上の軍隊】

- 公式サイト

- https://happinet-phantom.com/kinouenoguntai/

- 作品基本データ

- 製作国:日本

- 製作年:2025年

- 公開年月日:2025年7月25日

- 上映時間:124分

- 製作会社:「木の上の軍隊」製作委員会

- 配給:ハピネットファントム・スタジオ

- カラー/サイズ:カラー/シネマ・スコープ(1:2.35)

- スタッフ

- 監督・脚本:平一紘

- アクション監督:翁長大輔

- 原作:こまつ座

- 原案:井上ひさし

- 企画:横澤匡広

- プロデューサー:横澤匡広、小西啓介、井上麻矢、大城賢吾

- 撮影:砂川達則

- 照明:鳥越博文

- 録音:佐藤祐美

- 美術:吉嶺直樹

- 装飾:大坂和美

- 音楽:辺土名直子、真栄里英樹

- 主題歌:Anly:

- 劇中歌民謡:普天間かおり

- 編集:又吉安則

- 衣裳:宮本まさ江

- ヘアメイク:森田杏子、比屋根香怜

- アソシエイトプロデューサー:青木真代、河原奈津子

- ラインプロデューサー:金森保

- 制作担当:米原直紀

- 助監督:青木克齊

- 記録:中須彩音

- VFXスーパーバイザー:オダイッセイ

- キャスト

- 山下一雄:堤真一

- 安慶名セイジュン:山田裕貴

- 与那嶺幸一:津波竜斗

- 長田:玉代勢圭司

- 松尾中尉:尚玄

- 池田中尉:岸本尚泰

- 安慶名郁子:城間やよい

- 農道の農民男:川田広樹

- 宮城:山西惇

- ナレーター:松下洸平

(参考文献:KINENOTE)