大正時代に世界一周旅行が企画できる旅行会社は、トーマス・クックとアメリカン・エクスプレスの2社を中心に、レーモンド・ウィトコム(ホイットカム)社、クラーク社を含めても4社に過ぎなかった。

大正13年の世界一周旅行団の記録はあるが

当時の通信手段は電信である。世界中の港や観光地に電信一本で人数分の宿泊先と食事を手配し、受け入れ態勢を準備させるわけだから、そこでは信用と実績がものを言う。たとえ資本力があったとしても、昨日や今日出来たばかりの旅行会社にできることではなかった。

つまり、世界が信用を認めるこの4社のいずれかが企画したツアーを利用するのでなければ、外国人が世界一周旅行で日本にやって来ることはなかった。その旅行者は富裕な名士であり、思い付きの個人旅行ではなく、世界有数の信用ある旅行会社の記録に残る人々であり、すなわち“無名の集団”ではあり得なかったということになる。

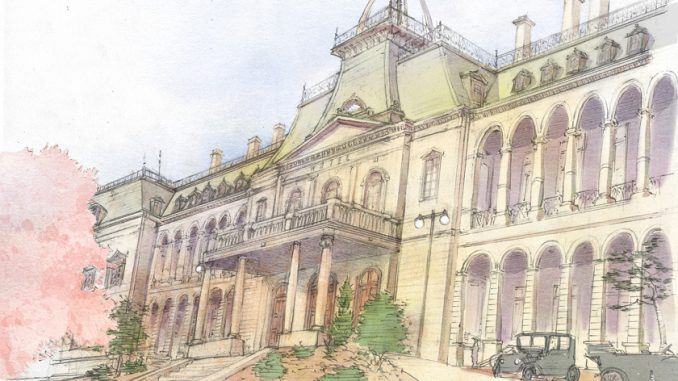

さらに、帝国ホテルにとっても世界一周旅行団を迎えるのは一大イベントだった。たとえば、明治の終わり頃に世界一周旅行団が来日した折に帝国ホテルで行われた歓迎式典では、後に「憲政の神様」と呼ばれた政治家・尾崎行雄も臨席し、時の東京市長としてスピーチを行っている。こうなると、世界一周旅行は大規模な私的旅行というよりも、公的な色合いさえ帯びてくる。

したがって、世界一周旅行団の動静というものは、外部の介在なしに作り出し得るカクテル誕生のエピソードに比べれば、遙かに“資料に残りやすい”性質の記録だということである。人数や日付については資料によって多少違いはあっても、誰が来たかという点については確認がしやすい。

このことが、帝国ホテル版マウント・フジを探索する上で重要なポイントになってくる。

たとえば、アメリカで巨万の富を得た新聞王ウィリアム・ランドルフ・ハーストは、大正13(1924)年に世界一周の途上で日本に立ち寄っていることがわかっている。仮に、このような有名人が帝国ホテル版マウント・フジの誕生に立ち会っていたとすれば、当然ホテル史にその名は刻まれてしかるべき、ということになる。

では、帝国ホテル版マウント・フジが生まれたとされる大正13年に日本を訪れた世界一周旅行団はいたのか? たしかに、その記録は存在している。筆者が資料で確認できたのは、4月に横浜港に入港したサマリア号の193名と、翌月同港に入ったエンプレス・オブ・カナダ号の227名である。

だが、筆者にはどうしてもこのどちらかがマウント・フジの誕生に立ち会った世界一周旅行団だとは簡単に認めたくない。と言うのは、このカクテルの誕生物語には、ある情報が決定的に抜け落ちていると感じるからだ。

マウント・フジを考案したのは誰なのか

帝国ホテル版マウント・フジは、「大正13年に帝国ホテルを訪れた世界一周旅行団の歓迎式典で出された」という話は、一見、非の打ちどころのないエピソードだが、これについて今一度よく考えてみたい。

読者の方々は、小学校か中学校で学級新聞を作る授業の際、「いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように」を書くように教わっただろう。また、会社で日報を書くときも、これらの要素に抜けがないように無意識にチェックしているだろう。

では、このいわゆる“5W1H”の中で、カクテルの誕生エピソードとして最も重要な要素は何だろうか? それは「誰が」である。オリジナルカクテルを作り、それが国内はもとより世界に広がるのは、考案したバーテンダーにとって大きな名誉であることは疑いない。だからこそ、カクテルブックにはそのカクテルの「考案者の名前」が載るわけで、「どこで」「いつ」出されたのかは二の次、三の次になるのが常である。カクテル誕生エピソードでとくに重要なのは、「誰が」である。

ところが、マウント・フジの誕生エピソードでは、サイドストーリーに過ぎない「いつ」「どこで」だけは子細に語られているのに、いちばん肝心な「誰が」、つまり考案したバーテンダーの名前だけが白いペンキで塗りつぶしたかのようにきれいに欠落しているのだ。

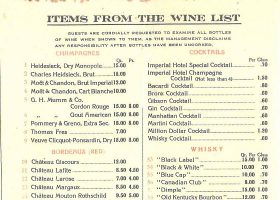

本当に大正13年に誕生し、その後連綿と帝国ホテルで引き継がれたカクテルならば考案者の名前だけが欠落するのはどう考えても不自然ではないだろうか。とくに筆者が帝国ホテルのマウント・フジについて調べているうちに昭和5(1930)年の帝国ホテルのワインリスト(ホテル、客船、旅客機では、ドリンクメニューをこう表記することが多い)に行きつき、そこにマウント・フジが掲載されていなかったことを知ったとき、この疑問は超えられそうもない大きな壁として筆者の前に立ちはだかった。

帝国ホテルの伝説には固有名詞がある

帝国ホテルは明治から平成の現代に至るまで、料飲部門で多くの伝説を残してきた。明治26(1893)年に出した、今戸焼に詰めた帝国オリジナルの鴫(しぎ)料理に始まり、戦前の白系ロシア(アルメニア)人サゴヤンのパン、戦後の帝国ホテルの顔となった村上信夫がデンマークのコペンハーゲンから持ち込んだスモーガスボード(バイキング料理)に至るまで、その名声は広く世に知れわたっている。

かの有名なシャリアピン・ステーキの誕生エピソードも、詳しい記録が残っている。この料理は、帝国ホテルに昭和11(1936)年に投宿した歯が弱いロシアの声楽家シャリアピンのために、ニューグリル料理長の高山(後に筒井)福夫が考案した。そのことから、当時帝国ホテル支配人だった犬丸徹三が、翌年再び帝国ホテルを訪れたシャリアピンに許可を得てシャリアピン・ステーキという名前にしたということまで子細な記録が残っている。

帝国ホテル版マウント・フジが誕生したとされる大正13年は、その犬丸が支配人になった翌年に当たる。ホテルにとって看板メニューがいかに重要かを熟知していた彼のもとで誕生したマウント・フジの考案者の名が、なぜ帝国ホテルの記録に残っていないのか。なぜサイドストーリーだけが残って、また昭和5年のメニューには記載されていないのか。

謎は深まるばかりだった。